“科学技术是第一生产力”,科学的发展与进步直接影响着人类生活的进步。回顾2021年,人类社会生活方式的变革推动着科技的不断创新升级,进入2022年,科技发展的新趋势带给我们无限的新希望。

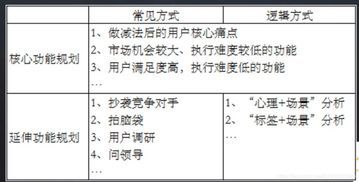

一.人工智能:深入探索

新冠肺炎的疫情加速了人工智能的研究和应用。人脸识别系统、智能机器人等产品在疫情防控中发挥了重要作用。此外,人工智能技术引入后,电商客服、物流分拣等流程化、高重复性行业实现了降本增效的大幅提升。随着疫情防控逐步常态化,复工复产有序进行,各种新颖业态、复杂工作场景逐渐出现。这些上升趋势引导了人工智能技术的发展。

深度学习技术正从文本、语音、图像等单一模式向多模式智能学习发展。未来,嗅觉、味觉、心理感受等难以量化的信号将有望纳入多模态联合分析,从而推动从感知智能到认知智能的迭代。在类脑计算中,RRAM、PCM等新型神经形态器件可以有效提高智能算法的速度和能效,人工智能的性能将进一步增强。

二。5G:释放生产效率

2021年,中国5G建设继续提速,5G终端连接数全球第一。在日益完善的基础设施支持下,5G技术正在为工业制造领域带来一场被称为“万物互联”的创新。借助5G的高速、低时延、大容量等优势,可以在人与机器之间、机器与机器之间构建更加高效、精准、安全的工业互联网。整个工业生产周期中产生的海量数据可以在信息系统中充分流动和无缝集成,有助于机器的柔性生产、管理流程的优化和再造以及不同组织之间的协作。比如在商品的仓储物流方面,随着无人化程度的提高,智能叉车、智能运输车等设备在仓库、园区逐渐普及。要保证这些设备能够准确连接,高效运输货物,就需要提供低成本、低时延、高效率的连接服务,而5G技术正好满足了这些需求。

毫无疑问,工业互联网将成为5G体系中万物互联的重要组成部分之一。制造端不仅可以共享移动互联网的大数据和云资源,还可以通过移动窗口随时随地交换工业互联网中的信息,让工业互联网真正融入数字经济。

三、云技术:更接近云

在云计算的技术构想中,其中之一就是运维下沉,将与业务无关的管理功能和运维工作尽可能地整合到基础设施中,让企业专注于业务能力的开发和运营。沿着这个思路,越来越多的企业将目光投向了更接近云端的云原生。

云原生顾名思义,用户的应用程序是云基础架构原生的。Native Computing Foundation表示,云原生技术有利于组织在公共云、私有云、混合云等新的动态环境中构建和运行灵活、可扩展的应用。通过遵循云原生技术和设计模式,企业可以充分发挥云计算平台的优势,同时将对开发效率的影响降到最低,实现稳定高效的系统。

随着技术的发展,数字世界正在成为企业新的庇护所。Gartner的报告曾指出,到2022年,75%的全球企业将在生产中使用云原生的容器化应用。随着企业上云的趋势,越来越多的企业和开发者将他们的业务和技术推向云。

4.元宇宙:让“虚拟”更“现实”

2020年,疫情加速社会虚拟化。在新冠肺炎疫情的隔离政策下,全社会的上网时间大幅增加,“宅经济”迅速发展。网络生活从以前碎片化的例外状态变成了常态,从现实世界的补充变成了与现实世界平行的虚拟世界。2021年10月28日,美国社交媒体平台脸书宣布,该平台品牌将部分更名为“meta”,正取自“metauniverse”。随着这一措施的实施,世界范围内出现了探索元宇宙应用场景的趋势。

根据清华大学新媒体研究中心发布的《元宇宙发展研究报告2020-2021》的定义,元宇宙是通过整合各种新技术,将虚拟和现实世界融为一体的新型互联网应用和社交形态。它基于增强现实技术提供沉浸式体验,基于数字孪生技术生成现实世界的镜像,基于区块链技术构建经济系统,将虚拟世界与现实世界在经济系统、社会系统、身份系统上紧密结合,允许每个用户进行内容。

基于这些特点,超宇宙有望将社交、游戏、旅游、会展、教育、办公等场景融入未来生态版图。人们可以使用虚拟主机、VR、AR等智能设备。通过触觉、声音、手势甚至神经信号来完成与虚拟世界的深度交互。届时,虚拟世界将与现实世界完全融合,让“虚拟”更“现实”。

动词 (verb的缩写)自动驾驶仪:走向大规模商用

2021年是自动驾驶大踏步前进的一年。在资本方面,苹果、小米、滴滴、360等科技公司纷纷宣布加入智能汽车队列,为自动驾驶引入了强大的资金和技术支持。一批深耕自动驾驶领域的企业也获得了资本的青睐。12月14日,L4级自动驾驶技术公司文远智行WeRide宣布获得广汽集团战略投资,双方将共同推进Robotaxi前置量产车型的RD和制造。12月22日,成立仅两年的Mimo智行宣布获得a轮近10亿元融资,成为国内首家实现量产的自动驾驶独角兽公司。募集资金将主要用于自动驾驶RD投资和人才体系建设。

政策方面,2020年底,交通运输部发布了《关于推进道路交通和自动驾驶技术发展应用的指导意见》。指出支持便捷、高效、安全、有序的自动驾驶模式开发应用,推动“出行即服务”产业全面发展,为2021年自动驾驶带来良好开端。2021年7月,山东、浙江、安徽、北京、上海相继出台政策,在自动驾驶的基础设施建设、应用场景布局、技术支持、责任划分等方面做出相关部署,为自动驾驶的前沿探索提供了制度框架。

2021年11月25日,北京正式开启全国首个自驾出行服务商业试点,国内自驾领域从测试示范进入商业试点探索新阶段。而马骁之星成为第一批获准开展商业试点服务的企业,在北京经开区60平方公里范围内拥有700多个站点,投入近百辆自动驾驶车辆开展商业试点服务。

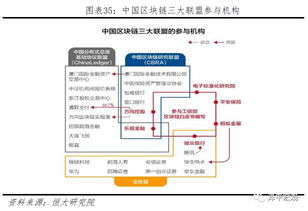

6.区块链:聚焦数字货币

作为新基础设施的一员,区块链正在快速发展,并渗透到经济和社会的各个领域。然而,由于区块链的分布和分散的特点与现代商业的集中模式之间的天然冲突,很难将区块链与现有的商业体系相结合。

然而,在数字货币领域,区块链技术的应用成果正在不断扩大。数据显示,截至2021年10月22日,我国已开通数字人民币个人钱包1.4亿个,企业钱包1000万个,累计交易笔数达到1.5亿笔,交易规模超过600亿元,试点场景超过350万个,涵盖公共事业、餐饮服务、交通、零售、政府服务等领域。

在跨境支付方面,2021年2月,由多国金融机构参与的多边央行“数字货币桥”研究项目正式开启。中国人民银行数字货币研究所担任钱桥项目技术委员会主任委员,组建钱桥测试平台。本次项目测试共有22家境内外金融机构和组织参与,交易覆盖4个辖区、11个行业场景,交易总金额超过20亿元人民币。

七。物联网:迭代到智联

2021年,从物联网到智能网的迭代还将继续。随着大数据技术的发展,物联网的实时性要求不断提高。一旦数据处理出现延迟,数据的有效性就会大大降低。因此,通过机器学习对物联网产生和收集的海量数据进行智能分析,已经成为整个行业的关键技术发展方向。

中国工程院院士吴将智能网络概括为三个发展阶段:单机智能、互联智能和主动智能。目前行业正处于从单机智能向互联智能演进的阶段,终端设备的智能化发展也逐渐走向成熟。在家居环境中,智能门锁、智能扫地机器人、智能摄像头等设备可以根据住户的具体需求,独立完成一系列处理和决策。在医学领域,研究统计表明,超过90%的医学数据来自医学图像。而人工看片,主观性强,容易因信息利用不足而产生误判。人工智能技术可以通过学习大量医学图像,实现更快的图像识别,支持临床决策甚至远程会诊和手术辅助。

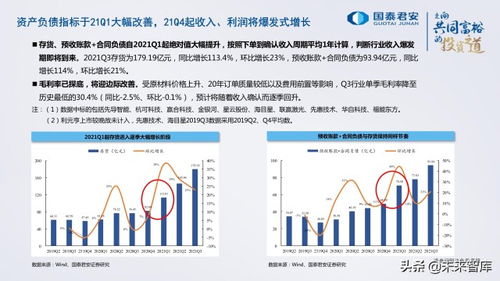

八。数据中心:走向绿色未来

数字经济正在引领整个经济社会的发展,各行各业的数字化转型也在不断推进。这个过程伴随着数据的爆炸式增长,因此需要越来越多的数据中心来存储、调用甚至分析数据。在数据中心的建设和运营过程中,通常会消耗大量的自然资源。面对这种情况,许多组织开始呼吁数据中心的绿色和可持续发展。中国宣布“2030年前二氧化碳排放达到峰值,力争到2060年‘碳中和’”后,自然走上了发展绿色数据中心的道路。

绿色数据中心的发展离不开政策的引导,如上海市颁布的《上海市数据中心建设指导意见》,对新建大型数据中心的规模和设计功率有严格规定。2021年12月22日,工信部发布了第一批数据中心液冷行业标准,填补了国内外数据中心液冷行业标准的空空白,为我国液冷行业的有序建设带来了重要指导。在行业应用方面,绿色数据中心的建设实践也已经如火如荼。例如,华为云东莞松山湖FDC数据中心,通过间接蒸发冷却和iCooling的智能能效优化,比冷冻水制冷系统节电14%,节水40%,在同等硬件条件下,制冷系统能耗降低高达8%,最大限度利用自然冷源,能源利用效率大幅降低。

九。隐私计算:监管和应用不断增加。

丰富形式的互联网应用已经渗透到生产生活的方方面面。带来便利的同时,也让很多侵害用户权益、非法收集使用个人信息的行为浮出水面。随着越来越多的信息泄露事件被曝光,相关领域的立法和技术研发都走上了快车道。

2021年11月1日起,《中华人民共和国个人信息保护法》开始实施,旨在保护个人信息不泄露,通过数据库防火墙防止批量数据泄露,通过数据脱敏实现批量个人数据匿名化,通过数字水印实现溯源。实施后,任何公司和软件不得过度收集公民信息,一经查实,将受到法律严惩。

在应用方面,开源正在成为私有计算的一种趋势。所谓开源,就是在开源模式下,用户可以获得源代码、源数据等。,并且可以使用、复制、修改和重新发布它,但须遵守许可限制。就隐私计算领域而言,开源将帮助产业中下游各方充分发挥技术优势,全方位提升隐私计算的应用效率,促进隐私计算生态的不断完善。

X.硅光芯片:突破摩尔定律

1965年,戈登·摩尔发现,在芯片开发过程中,相同面积的芯片上的晶体管数量每18-24个月翻一番。这意味着芯片的存储容量和计算能力相对于时间周期继续呈指数增长。这个规律指导半导体行业取得突破已经超过半个世纪。然而,随着时间的发展,这一“定律”近年来似乎有所动摇,芯片行业似乎已经触碰到了“物理极限”的门槛。

2016年,科学家构想了一种基于光子而非电子的计算芯片架构,以实现更大容量、更远距离的信息传输。按照这种思路,硅光芯片可以具有高计算密度和低能耗的优势,为芯片领域突破摩尔定律带来了新的曙光。与此同时,中国的电子芯片产业相对薄弱,而硅光芯片产业在世界上仍处于起步阶段。这将是我国在芯片领域实现弯道超车的好机会。预计未来硅光芯片将迎来技术和产业的快速创新和发展。请转载源数据杂志。