[编者按]

一波短视频浪潮风起云涌。只要你有一部智能手机,你就可以成为一名视频制作人。许多90后和00后加入了新一轮的视频浪潮。浪客的生活状态如何?他们的困惑和期待是什么?论文请说栏目推出“新一波视频”栏目,邀请短视频制作人、平台运营人、投资人、研究人员,讲述新一波视频中的激情故事。

今天,我们刊登中国第一位MCN经营者周迪的口述。

周迪受访者供图

2018年5月16日,周迪在朋友圈转发了一篇名为《致所有V电影用户的一封信》的文章,并附言:“我们改名了,这是最难熬的朋友圈”。之所以改名,正是因为“微电影”已经无法解释当下创作者在做什么,“短视频”成为了一个更为人熟知的代名词。在大趋势下,“微电影”已经成为过去。

2012年3月,北京邮电大学四名初出茅庐的学生尹、周迪、、李阳开始运营短片分享平台V movie。上线后,数据表现不错。同年,在北邮校友刘成城的牵线搭桥下,V-Movie获得了另一位校友王晓的天使轮投资。前者创办了专注于科技创投的网站36Kr,后者则是久和创投的知名创始人。

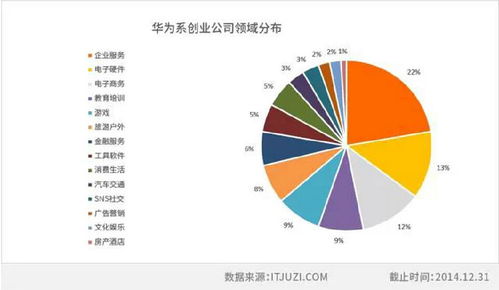

公开资料显示,该公司于2012年6月获得九合创投的投资注入后正式成立。然后发展看起来还算顺利。2013年8月,新工作室正式上线。2014年4月,新工作室获得阿里巴巴A轮投资,随后在2015年2月完成红杉资本、湖畔山南资本、阿里巴巴的B轮融资。直到2015年12月,新工作室成功登陆新三板。

这几年,公司变成了新的工作室,估值不仅翻倍,也从一个影视创作者聚集的互联网社区,逐渐变成了一家互联网影视传媒公司。

“在行业人士的圈子里,很少有人不知道我们”。周迪说,起初互联网创业如火如荼,他们只是期望做一个社区分享网站。但随后,随着社区聚集了大量的内容创作资源,以及用户习惯从图文转向视频的大趋势,新的工作室开始涉足内容制作。除了网络电影和网剧,近段时间也成为短视频的强大军团。

以下内容整理自记者与新工作室联合创始人周迪的对话:

我们四个创始人都是北邮的校友,专业不同,学院不同,但我和尹、、李阳是一个班的。当时北京邮政的互联网创业和“码农”氛围非常浓厚。后来很多校友也进入了这个行业。

我大学的时候学的是机械工程专业,但是和我现在做的事情没有关系。创业初期,我们创始人之间的分工不是特别细,每个人都要处理很多事情。我主要负责市场。我们开始做的网站叫V电影,我们在网站上分享了一些高质量的短片。网站需要流量,所以需要积极的找一些合作和推广,让这个网站被更多的人看到。

2012-2013年期间,业内鲜有人提及“短视频”这个概念。那时候经常说的就是微电影,一些业内专业人士制作的短片。当时我们的主要工作是分享平台,而当时专门做这方面的网站很少。在分享这件事的同时,我们也通过这个网站逐渐积累了很多行业的资源,这条生产线的每个环节都有人。因为“分享”在平台上聚集了这些专业人士,所以我们也在想办法提供更深层次的服务,建立一个让他们更容易交流的环境。然后,我们做了一个新的工作室社区,专注于新一代创意人才的挖掘和培养。

当时创作者在社区分享的内容大致分为两部分,一部分偏电影,长视频的那种,比较传统的作品。2014、2015年,短视频的概念逐渐被提出来后,一些微电影的创作者开始分享自己的小专栏或者拍摄与红人有关的东西。新工作室现在的电影行业和短视频都是从社区里的一些创作者衍生出来的内容线。

创业初期,我们只做网站,不涉及内容。当时做社区也是互联网的产物。后来因为社区聚集了很多创作者,我们开始率先自己做内容。

现在新工作室主要有三块业务。一个是新工作室社区,聚集了一批年轻的创作者、导演、编剧,挖掘他们的优秀作品。是一个新工作室的短视频,主要负责短视频的制作,然后放到微博、今日头条等短视频平台,通过广告和电商实现。还有新的工作室影业,主要制作网剧和网络电影,然后和爱奇艺、优酷等播出平台合作,分账。

新工作室之前的融资和估值

聚集业内精英,通过社群做内容。

让我们与其他内容组织非常不同的地方在于社区。我们做的社区是面向行业的,不是面向大众的社区,所以在行业内有很高的认可度。基础影视行业的人都知道新的工作室社区,他们会在这里发布自己的作品,展示自己的内容,然后和同行互动。可以通过社区里的一些优秀作品发现一些人才。我们会选择和这些人在电影业务线上签订一些深度合作,或者看看如何通过我们的平台帮助他们有更大的发展。

我们以创造者为导向,不会限制创造者必须做的事情。我们的视频有很多类别,比如神奇的食物,小情书,玉头创作等等。情感,娱乐,家居,手工艺品,美食都有涉及。我们还做过萌宠、汽车、旅行、音乐的短视频,涉及面很广。目前,新工作室社区约有32个国内外地区,认证创作者超过100万人,制作视频内容超过200万条。

其实新的工作室平台里有各种各样的创作者,但是这两年短视频和网剧比较流行,所以我们就相应的开始做这个业务线。

微电影遵循电影板块小短片的模式,会有很多年轻人想拍电影。一开始他们只能拍短片,因为没有资金支持自己拍长片。对于国外短片的创作者来说,就是我导演一部短片,当作自己的作品,然后让别人看,这样我就可以投资自己的长片了。微电影的概念在中国开始流行。当时有几部微电影走红,比如《一个馒头引发的血案》。业内人士发现用户可以接受这种形式,于是出现了一波微电影的制作。

微电影火背后的逻辑还是在于大环境。从3G过渡到4G后,用户习惯开始从图文向视频转移。但之后微电影之所以逐渐被短视频或红人取代,是因为后两种形式更具传播性,用户更喜欢,因为在内容上更细致。相比微电影这种单一的短片,短视频节目更具有可持续性,可以积累粉丝,然后通过粉丝或者流量变现。

还是做短视频吧,还是跟着市场走。你会发现,到了某个阶段,整个互联网用户都习惯了从图片变成视频。无论是之前的微电影,还是后来走红的短视频,这个概念都能成为行业关键词,关键是用户的习惯变了。平台通过分析数据发现这样的趋势后,就开始逐渐绕圈子说话了。我们是第一批用平台做短视频的机构,正好赶上用户习惯的改变。

我们是中国第一批做MCN的机构。我觉得内容行业终于拼起来了。一方面要看你的眼睛,能不能看清方向,这个内容能不能火起来。另一方面,作为一家MCN公司,当一个内容提供商与你合作时,你能帮助他什么?能否形成规模效应?比如我们合作的一些转播商,一开始可能只有3万粉丝,但几个月后,就增长到300万了。我们会在资源和内容制作,包括后期商业化方面深度帮助他。这是MCN提供的价值。MCN这个概念火起来之后,业内很多公司都在说自己是MCN,但是提供的价值非常有限。但在2018年这样做没有任何意义。

在这个行业里,过去一些创业者可能会优先做高质量的内容,因为内容的质量良莠不齐,高质量的内容才能走红。但目前优质内容很多,你单纯做优质内容可能不行。事实上,你需要外界的帮助。MCN公司看到优质内容后,认为这个未来可以火爆,所以可以提供一些资源,让这个内容真正触达匹配的用户,让这些人很可能成为他的粉丝,然后跟它滚雪球,越滚越大。

我们会根据这些信息引导创作者做内容。创作者相对专注于创作,但你只专注于创作在现在的环境下可能不太可行。这是一个直接面对观众的市场。除了表达自己的创作意愿,还需要思考用户在想什么,为用户服务。如果只是做一些有高有低的事情,在这个行业是行不通的。

当市场规模上升到足够量的时候,行业会越来越细分。我们做的是“泛生活”领域,但是会在各个垂直类分别做一些深度布局。

我们也会打通内部资源。比如我们觉得某个红人合适,就会邀请他们出演我们参与的网络大学和网剧。他属于短视频这边的红人,互联网大学那边的演员。我们内部会有这样的联系。对我们来说,每个名人或每个节目都将以基于IP的方式运作。IP不一定局限于某一个品类。如果能承载更多的内容,我们会做更多的尝试,让这个IP的应用场景更加广泛。

我们现在做的非常成功的一个IP,玉头的创作集,就是从新工作室社区挖掘出来的。《余头》的创作者余头和左木是一对86岁的老夫妻,原本是天津一家事业单位的普通员工。我同事2015年在社区网站上看到他们自己的作品,觉得可以包装,就主动联系了。他们拍摄的短视频内容大致有三个角色:一个是热爱摄影,走到哪里都带着相机的父亲;一个是沾沾自喜的妈妈,喜欢摆弄手工护肤品;还有一个爱撒娇,除了睡觉就是粘人金毛的小众姿态。视频呈现的日常生活是一个温馨幸福的三口之家记录制作手工艺品的过程。他们通常使用天然花草、原味香料和各种有机食材,通过简单有趣的手工程序,为全家人制作小东西。《玉头的创造》短视频展现了远离忙碌生活的独处时光,以及带有温馨自然气息的手工小物件,这些都是现实生活中很多观众无法企及的,也因此吸引了不少粉丝。

在新工作室的社群平台上挖掘优秀的青年创作者和创作作品,原本是社群运营的重点工作,玉头创作集就是在这种背景下被发现的。2016年,我们投了一笔钱给他们,提供运营支持和内容指导,也帮助他们实现业务。宇头和左木辞掉工作,开始专注于制作内容。2017年3月,基于微博发布的月度榜单数据,这个短视频栏目明显开始粉了。大概到2017年年中,成为国内排名第一的家庭媒体,现在全网粉丝已经超过1200万。2016年底,我们谈了一些美妆品牌和滋养品牌对于“玉头创世集”的广告合作。截至目前,来自电商和广告的收入各占50%左右。

目前行业内大部分创作者还没有形成自己的IP,只能靠一种表面的广告模式来运营,但广告的核心还是在于你的品牌和流量。如果能形成自己的IP,就有更多的变现方式。

短视频必须更新才能赚钱。

我觉得一旦明年5G到来,这个市场会继续增长,但是对于内容行业来说,最大的考验是如何形成自己的规模效应。有一个内在的机制,可以不断产生新的内容或者用户喜欢的内容。

2019年,可能会有更多的短视频平台陆续问世。在每一个节点上,都会产生一个新的表单,但这是一个用户习惯被改变的过程。未来用户可能只是从一个平台跳到另一个平台,但习惯暂时不会有大的改变。只要用户的习惯还在,市场就会继续存在。所以,无论是通过广告、流量还是电商来实现,关键在于用户在哪里。

目前看来,行业还是以广告变现为主,但趋势正在改变。从用户端变现的趋势正在慢慢开始,电子商务和支付的形式逐渐被接受。

短视频整个行业都很年轻。从C端用户的数据来看,现在消费这些内容的都是90后,做这些内容的人也大多是90后。如果你的心智再成长一点,可能就做不出这些内容了。可能创始人会稍微大一点,但是在里面做内容的人整体比较年轻。这些人自己在消费内容,他们会知道自己想要什么,或者用户想要什么。

红人还是要靠自己的内容。如果他们单纯靠颜值,说实话,行业内总会有颜值比你高的人,用户对红人的认知不会长久。喜新厌旧是整个行业的现状。形成一定规模后,你会发现壁垒已经形成,所以身处这个行业,需要创作者不断产生好的内容。

好的内容不仅包括创意和表现力,还包括专业的制作。但是当你寻求商业化,实现越来越多的服务,你会发现效率更重要。我们的流程会工业化,分工明确,这样就可以有明确的内容输出机制,有一套完整的生产线,可以提高整个流程的效率。

对于短视频的用户来说,绝大多数人并不是特别在意这个内容是谁制作的,只在意这个内容能不能让人产生消费兴趣。更现实一点,你的内容每个月都在变,如果我能做到每天都变,我肯定有优势。这也是很多创作者努力提高更新频率的原因。

现在所有人都在谈论短视频,而且是在下半场。所谓下半场,其实就是这个行业会越来越定型,机会相对比以前少。以前是野蛮生长,现在是考验内功的时候了,下半年可以考验。

2016年和2017年,短视频行业的投资非常火热,但其实现在入场的资金都差不多了。2018年,广告主对短视频和红人的预算还在上涨。接下来,可能在头部的内容机构还能继续获得一些投资,但是对于长尾的机构来说会比较困难。

Tik Tok和Aauto Quicker出来后,用户习惯从横向内容转向纵向内容。对于内容创作者来说,会相应产生一些垂直的内容。这种形式带来了更大的用户群,未来VR技术到来的时候会辐射更多的人群,对行业来说是好事。

现在其实还是有很大空的用户增长。虽然说现在是年轻用户在消费内容,但是还有很多互联网用户没有被辐射。例如,与Tik Tok的用户数量相比,网民数量更大。