微波炉的作用与用途:

微波炉是通过微波加热食品的。它功能多样,可烹饪、加温、解冻、脱水干燥,不光可以加热食物,还能利用加热速度快的原理进行消毒,还可以在短时间内让水沸腾,从而达到杀菌的效果。

选择合适的容器盛放食物,将其放入炉内。门关好后连上电源。把微波炉调到自己想要的温度,计算并调好需要加热的时间,他就会自己加热食物了,食物热好之后,最好带着耐热的手套去取食物,防止烫伤。

含义

把微波炉放在平整且通风好的地方,离后背大于10厘米并且上面要大于5厘米的空档,这样排气散热更容易,记得要远离带有磁场的家用电器,防止让食物变得不美味。微波炉里面不要堆满食物,三成就够了。也不要把食品直接放在里面,要用耐高温的器皿盛放。不可以用金属器皿,也不合适使用带着金属装饰的容器来放。

微波炉(microwave oven/microwave)指利用微波波段的电磁波加热物体(主要是极性分子,例如水)的家用或工业用电器。 微波炉由电源、磁控管、控制电路和烹调腔等部分组成。在烹调腔的进口处附近,有一个可旋转的搅拌器,因为搅拌器是风扇状的金属,旋转起来以后对微波具有各个方向的反射,所以能够把微波能量均匀地分布在烹调腔内,从而加热食物。其功率范围一般为500-1000瓦。

中文名

微波炉

外文名

microwave oven/microwave

类别

烹调工具

原理

电磁波加热

国家标准

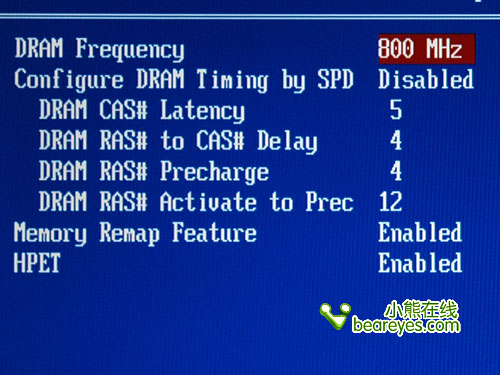

微波炉行业能效等级国家标准《GB24849-2010 家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级》正式发布,且于2010年12月1日正式实施。

微波炉能效标准实施,将推动行业进行产品升级、技术升级,有利于行业整体价值提升,进一步提升国内企业的国际市场竞争力;对社会而言,既有利于消费者节省使用成本,也有利于节能减排,因此,整个行业都在采取切实有效的措施,积极响应。

发展历程

在第二次世界大战期间(1945年),美国的雷达工程师斯彭塞在做雷达实验时偶然发现口袋里的巧克力块融化发粘,他怀疑是自己的体温引起的,后来在连续多次的试验中才发现了微波的热效应。利用这种热效应,1945年美国发布了利用微波的第1个专利,1947年美国的雷声公司研制成世界上第1个微波炉—雷达炉,在40年代微波炉大多用于工商业。经过人们不断改进,1955年家用微波炉才在西欧诞生,60年代开始进入家庭,70年代,由于辐射安全性、操作方便性即多功能等问题的解决,使得微波炉造价的不断下降,它才进一步得到推广使用,并形成了一个重要的家庭产业,同时在品种和技术上不断提高。进入80年代、90年代,控制技术、传感技术不断得到应用使得微波炉得以广泛的普及。

工作原理

微波炉是利用食物在微波场中吸收微波能量而使自身加热的烹饪器具。在微波炉微波发生器产生的微波在微波炉腔建立起微波电场,并采取一定的措施使这一微波电场在炉腔中尽量均匀分布,将食物放入该微波电场中,由控制中心控制其烹饪时间和微波电场强度,来进行各种各样的烹饪过程。

通俗地讲,微波是一种高频率的电磁波,其本身并不产生热,在宇宙、自然界中到处都有微波,但存在自然界的微波,因为分散不集中,故不能加热食品。微波炉乃是利用其内部的磁控管,将电能转变成微波,以2450MHz的振荡频率穿透食物,当微波被食物吸收时,食物内之极性分子(如水、脂肪、蛋白质、糖等)即被吸引以每秒钟24亿5千万次的速度快速振荡,这种震荡的宏观表现就是食物被加热了。

微波加热的原理简单说来是:当微波辐射到食品上时,食品中总是含有一定量的水分,而水是由极性分子(分子的正负电荷中心,即使在外电场不存在时也是不重合的)组成的,这种极性分子的取向将随微波场而变动。由于食品中水的极性分子的这种运动。以及相邻分子间的相互作用,产生了类似摩擦的现象,使水温升高,因此,食品的温度也就上升了。用微波加热的食品,因其内部也同时被加热,使整个物体受热均匀,升温速度也快。它以每秒24.5亿次的频率,深入食物5cm进行加热,加速分子运转。