1、开发黑河流域太阳能资源首先要考虑到保护当地植被。可以根据植被覆盖率和功能来合理规划太阳能资源开发地点。

2、根据太阳能资源开发地点规划合理的保护措施。针对不同的植物,可以采取各种措施,如植被护坡或建立植物护墙,为植被提供足够的防护作用。

3、定期的监督和管理,以便及时发现开发过程中可能对当地植被造成的破坏,及时采取相应的纠正措施。

4、实施植被培育和保护措施,使原有植物群落得到适应性保护和可持续利用,并增植新种类植物,以改善当地环境。

黑河流域是我国西北地区第二大内陆流域,位于河西走廊中部,大致介于 98°-101°30′E,38°-42°N之间,为甘蒙西部最大的内陆河流域。黑河流域位于欧亚大陆中部,远离海洋,周围高山环绕,流域气候主要受中高纬度的西风带环流控制和极地冷气团影响,气候干燥,降水稀少而集中,多大风,日照充足,太阳辐射强烈,昼夜温差大。

黑河从发源地到居延海全长 821公里,横跨三种不同的自然环境单元,流域面积约14.29万平方公里 ,北部与蒙古接壤,东以大黄山与武威盆地相连,西部以黑山与疏勒河流域毗邻。分属三省(区),上游属青海省祁连县,中游属甘肃山丹、民乐、张掖、临泽、高台、肃南、酒泉等市县,下游属甘肃金塔和内蒙古自治区额济纳旗。

黑河发源于南部祁连山区,分东西两支:东支为干流,上游分东西两岔,东岔俄博河又称八宝河,源于俄博滩东的锦阳岭,自东向西流长80余公里,西岔野牛沟,源于铁里干山,由西向东流长190余公里,东西两岔汇于黄藏寺折向北流称为甘州河,流程90公里至莺落峡进入走廊平原,始称黑河,上述流域为黑河(干流)的上游。

西支源于陶勒寺,上游称讨赖河,也有东西两岔,于朱龙庙附近汇合,称北大河(或临水河)。黑河从莺落峡进入河西走廊,于张掖市城西北10公里附近,纳山丹河、洪水河,流向西北,经临泽、高台汇梨园河、摆浪河穿越正义峡(北山),进入阿拉善平原。莺落峡至正义峡流程185公里,河床平均比降2‰,为黑河(干流)的中游。

黑河流经正义峡谷后,在甘肃金塔县境内的鼎新与北大河汇合,北流150公里至内蒙古自治区额济纳旗境内的狼心山西麓,又分为东西两河,东河(达西敖包河)向北分八个支流(纳林河、保都格河、昂茨河等)呈扇形注入东居延海(苏泊淖尔);西河(穆林河)向北分五条支流(龚子河、科立杜河、马蹄格格河等)注入西居延海(嘎顺淖尔)。

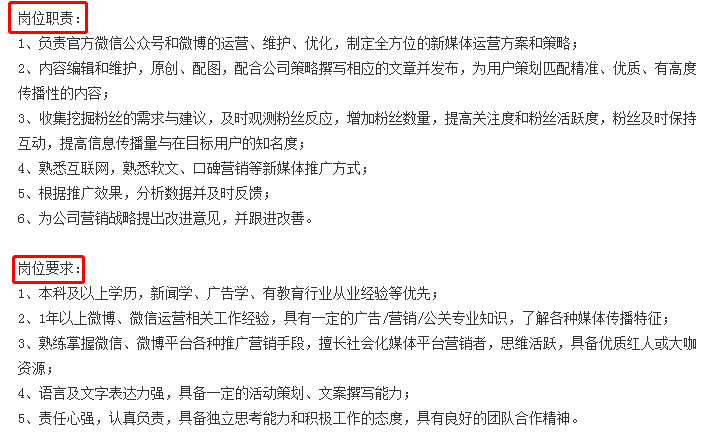

法律依据;

第一条为了保护黑土地资源,稳步恢复提升黑土地基础地力,促进资源可持续利用,维护生态平衡,保障国家粮食安全,制定本法。

第二条从事黑土地保护、利用和相关治理、修复等活动,适用本法。本法没有规定的,适用土地管理等有关法律的规定。

本法所称黑土地,是指黑龙江省、吉林省、辽宁省、内蒙古自治区(以下简称四省区)的相关区域范围内具有黑色或者暗黑色腐殖质表土层,性状好、肥力高的耕地。

第三条国家实行科学、有效的黑土地保护政策,保障黑土地保护财政投入,综合采取工程、农艺、农机、生物等措施,保护黑土地的优良生产能力,确保黑土地总量不减少、功能不退化、质量有提升、产能可持续。

第四条黑土地保护应当坚持统筹规划、因地制宜、用养结合、近期目标与远期目标结合、突出重点、综合施策的原则,建立健全政府主导、农业生产经营者实施、社会参与的保护机制。

国务院农业农村主管部门会同自然资源、水行政等有关部门,综合考虑黑土地开垦历史和利用现状,以及黑土层厚度、土壤性状、土壤类型等,按照最有利于全面保护、综合治理和系统修复的原则,科学合理确定黑土地保护范围并适时调整,有计划、分步骤、分类别地推进黑土地保护工作。历史上属黑土地的,除确无法修复的外,原则上都应列入黑土地保护范围进行修恢复。

第五条黑土地应当用于粮食和油料作物、糖料作物、蔬菜等农产品生产。

黑土层深厚、土壤性状良好的黑土地应当按照规定的标准划入永久基本农田,重点用于粮食生产,实行严格保护,确保数量和质量长期稳定。

第六条国务院和四省区人民政府加强对黑土地保护工作的领导、组织、协调、监督管理,统筹制定黑土地保护政策。四省区人民政府对本行政区域内的黑土地数量、质量、生态环境负责。

县级以上地方人民政府应当建立农业农村、自然资源、水行政、发展改革、财政、生态环境等有关部门组成的黑土地保护协调机制,加强协调指导,明确工作责任,推动黑土地保护工作落实。

乡镇人民政府应当协助组织实施黑土地保护工作,向农业生产经营者推广适宜其所经营耕地的保护、治理、修复和利用措施,督促农业生产经营者履行黑土地保护义务。

8. 2. 1 模型的校验与识别

利用 1990~2000 年期间的水资源的实际利用量、河流水文、地下水位动态、气象等数据,对中游水资源数值模型进行校验与识别。

该期间实际水资源数据带入模型,模拟出地下水位动态过程、泉水流量过程、正义峡流量过程等模拟数据,将模拟数据与实际数据进行拟合对比,调整模型结构与模型参数,直至达到较好的拟合,即实现了对中游水资源系统的宏观模拟。

地下水位动态数据受地表水文随机因素、开采与灌溉随机性因素的影响,带有一定的随机性成分,某月的地下水位升降,或某季度甚至某年的水位变化趋势,并不一定能够代表区域地下水位的总趋势。因此某季度或某年的地下水下降值一般不能作为模型的校验依据。加之在数据处理中对实际水资源数据进行了一定的简化,简化归纳后的数据也带有微小的随机波动因素。

较理想的用于判断校对模型的数据,最好具有长时间系列、大变幅的特征,若变化幅度远超过随机波动干扰,其实质是将随机干扰 “过滤”掉了,提高模拟识别的可靠性。

中游干流平原区地下水研究程度较高,积累了大量的水利数据,选用 20 世纪 90 年代 10 年的地下水位累积变幅值与正义峡水文站历年 12 月至 2 月径流量数据作为模型校验识别依据 ( 12 月至2 月期间,由于黑河沿程不引水,此期间正义峡径流量基本上是泉水溢出量) ,尽管某年的地下水位动态具有一定的随机性,但累积 10 年的动态数据是非常可靠的。

经过调整模型结构参数与地层参数,使模拟水位与实际水位降深达到了较好的区域拟合,尤其是 10 年的累积水位变化量,相对拟合精度接近 90%。由此可以说明两方面的问题: 一是水资源数值模型的概化比较合理,二是该模型可较好地模拟水资源各要素之间的相互影响。经识别后的数值模型,可用于水资源调控预测及模拟分析,以科学合理配置中游地区的水资源。

8. 2. 2 地下水均衡分析

通过数值模拟,得到黑河干流中游平原区不同时期的地下水资源均衡结果 ( 表 8. 1) ,以及累计 10 年 ( 1990~1999 年) 地下水位降深模拟图 ( 图 8. 3) 。

图 8. 3 黑河干流中游平原区累计 10 年 ( 1990~1999 年) 地下水位降深模拟图

表 8. 1 中游平原地区地下水模拟均衡分析表 单位: 108m3/ a

由表 8. 1 分析可知,20 世纪 90 年代初、2000 年 ( 现状年) 两个典型时期的地下水总补给资源量分别为16. 627×108m3/ a 和 14. 632×108m3/ a,10 年间减少近 2×108m3/ a,其中渠系渗漏与田间灌溉渗漏减少 2. 125×108m3/ a。按整个中游平原计算区进行粗略统计,20 世纪 90 年代初干、支、斗渠的渠系利用系数约为 60%,田间灌溉入渗系数约为 15%~20%,到 2000 年,由于加强渠道防渗,干、支、斗三级渠系利用系数平均提高到 80%左右,地下水补给量大幅度减少,从而使地下水总补给量明显减少。

90 年代初至 2000 年这 10 余年间,为解决春旱问题,对地下水开采量有较大幅度提高,由0. 65×108m3/ a 逐步提高到 2. 476×108m3/ a,从而引起各地下水排泄要素重新调整,河水与泉水的溢出量及地下水蒸发量相应变小,河泉水溢出量由 90 年代初的 12. 131×108m3/ a 逐渐 减少 到11. 537×108m3/ a,减少了 0. 594×108m3/ a; 地下水蒸发量由 90 年代初的 4. 417×108m3/ a 逐渐减少到 2. 849×108m3/ a,减少了 1. 568×108m3/ a。

由图 8. 3 累计 10 年降深分布表明,地下水位降深大的位置,并没有大强度的地下水开采,显然不是开采地下水引起的。降深大的区域可超过 4m,最大值发生在民乐县洪水河与童子坝河山前的洪积扇上部,降深值超过十余米,其他降深大的位置,均沿南部山前埋深大且没有地下水开采的部位分布 ( 骆驼城地下水开采灌区除外) 。

在模型校正过程中,为寻求区域地下水降深的影响机制,对多种可能机制进行了大量组合模拟分析,经综合分析后得出结论: 产生如此形状降深场有两个主要的原因,其中最主要的原因是各灌区 “面状分布”渗漏量或灌溉回归补给量减少,即近十年来加强渠道衬砌防渗及逐步推广较省水灌溉方式形成的; 另一主要原因是山区拦蓄洪水使地下水山前补给量不断减少。

模拟结果同时表明,山前拦蓄洪水对地下水产生的后续影响将持续数十年甚至上百年才能达到新的平衡。

黑河是中游平原区最低的排泄基准面,在该种特定条件下,相对于泉水和蒸发排泄来说,河流溢出排泄量是相对稳定的,即增加地下水开采量,或者由于水利工程措施使地下水补给量减少,最先受到影响的应该是泉水上游的源头区溢出量与浅埋带地下水的蒸发量。由此,河流溢出量的衰减具有明显的滞后性,响应滞后周期长,而位于相对上游的泉水及浅埋带地下水蒸发,响应滞后周期较短,即泉水流量衰减相对较快。多年来的实际数据与模型模拟结论都证明了这一点,这与地下潜水的循环规律是相一致的。河流溢出量的大小,主要取决于河流附近的局部水力坡度,只要黑河附近地下水流场 ( 或坡度) 没有大的变化,河水溢出量就不会大幅度减少。当地下水埋深较小时,由于蒸发与埋深之间的非线性关系,地下水蒸发强度随地下水埋深急剧变化,虽然近十年来浅埋带地下水位下降幅度并不大,但地下水蒸发量却有较明显变化,尤其是在埋深小于 2m地区更为明显。当地下水位埋深超过 3m 后,降低地下水位所能夺取的地下水蒸发量有限。

从资源均衡的角度纵观中游干流平原地区地下水均衡,虽然整个计算区是负均衡的,但负均衡主要发生在远离黑河、泉及蒸发浅埋区的近山地带,具体表现为山前平原区地下水位的下降较多,黑河、泉及蒸发浅埋带水位降深小。以 2000 年均衡为例,在东南部 ( 民乐县) ,因地下水位持续下降而逐渐疏干上游区含水层,使该局部区域地下水负均衡量接近 1. 5×108m3/ a; 而靠近河流与泉水溢出带地区及地下水浅埋蒸发带,由于地下水排泄的 “自适应”调节作用 ( 当补给量减少时,排泄量将会自动缩减) ,地下水负均衡量较小,即在排泄带局部范围内,地下水补排大致平衡。

河流与泉水溢出量的响应滞后特征,容易给人们一种错觉,当某些水利工程运转之后,增加了部分地表水资源利用量,同时地下水补给量也随之减少。由于河流与或泉水响应滞后特性,其溢出量没有马上减少,表面上可利用的总水资源量 ( 地表水+地下水) 似乎增加了。这仅仅是短期的表现,实际情况是含水层 “地下水库”逐渐消耗,在较长的时期后,地下水溢出量减少会逐步表现出来,严重者使地下水资源枯竭。

以黑河中游平原东南部 ( 民乐县) 为例,地下水位比张掖附近的黑河水位高出 200 多米,当灌区地下水位下降不太大时,如 10m,相对于整个地下水位落差来说,其总体水力坡度变化还不到 10%,即在短期内,上游地带通过含水层向下游输送的地下水量不会明显减少 ( 短期内几乎是一个 “常数”) ,但要以不断疏干上游含水层为代价,据模拟均衡计算结果,现状条件下,每年疏干消耗民乐地区含水层地下水量约 ( 1. 5~2) ×108m3。从可持续发展的观点来看,长时期的疏干消耗上游含水层,一方面生态环境的极大改变不允许,同时将会导致地下水资源枯竭。这种开发利用方式可谓 “寅吃卯粮”,不能长时期持续。

随着渠道防渗工程的完善及节水技术的推广,使可利用的水量有所增加,应利用丰水年或丰水季节 “多余的”水资源对上游区进行回补,以阻止或减缓地下水资源向枯竭的方向演化,而不要盲目地扩大耕地面积,使水资源循环向合理可持续的状态转化。