袁国宝:互联网趋势观察家、知名财经作家、新盟创始人、资深媒体人、新媒体营销和品牌传播专家。2020年11月发生的一系列标志性的事件,注定会被载入史册——密集而频繁的监管动作,平地惊雷,炸响了中国整个互联网。

先是上交所发布公布暂缓蚂蚁科技上市,随后《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》出台,更是剑有所指。

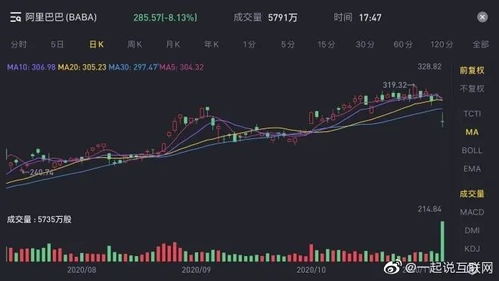

而在2020年11月10日,则迎来了互联网圈“最大的爆炸”——当天,市场监管总局发布了《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》(下称《指南》)。随后,阿里、京东、腾讯、美团受此影响,两天内市值就累计蒸发了近2万亿港币——阿里两天跌去了14%,市值蒸发近8000亿;京东两天合计跌去超17%;美团两天合计跌了20%;腾讯两天跌了11% 。查看这几家公司近些天的市值表现,更是一路飘绿——这不禁令人疑惑:比如,这一纸《指南》,为何就具有如此大的能量?比如,为什么要发布《指南》,互联网巨头们到底做错了什么?比如,《指南》如此大的力量,会不会“矫枉过正”?比如,《指南》实施之后,对中国互联网生态,究竟是好是坏?1蛇打七寸,为什么大厂们都在喊痛?这一纸《指南》,为何具有如此大的能量?首先,是范围广。

在《指南》出台前的11月6日,中央网信办、市场监管总局、税务总局三部门联合,就召开规范线上经济秩序行政指导会,并邀请京东、美团、阿里巴巴、字节跳动、滴滴、快手、携程、拼多多等27家互联网平台企业代表参加。

再加上《指南》中适用范围,基本涵盖了整个互联网生态。正因如此,《指南》由点及面,波及甚广,将在未来极大影响国内互联网生态,更与我们生活息息相关——在27家互联网各行头企的辐射下,全国近 10 亿网民都将被直接影响。可以说,这将是一个巨大的转折点。

其次,是《指南》的内容,具有极强的指向性。抛开国家意志力量先不说,单从内容来看,这款“针对性”十足的《指南》正为互联网各大量身定制。

曾有观点认为,中国互联网行业的特殊性,决定了这是一个难以对垄断评判的行业——诸如大数据、科技、虚拟化等难以具化,以及以往围绕“价格”“产品”反垄断方法的不贴合,导致传统的反垄断法律对互联网行业不适用。

但现在,一切都不再是理由!《指南》围绕“如何判断一家平台的某些行为是属于垄断的?”,在第一章总则的最后一段,就做出以下明确界定:“在特定个案中,如果直接事实证据充足,只有依赖市场支配地位才能实施的行为持续了相当长时间且损害效果明显,准确界定相关市场条件不足或非常困难,可以不界定相关市场,直接认定平台经济领域经营者实施了垄断行为。”这意味着:一家互联网公司做出的任何举动,只要它借助了自己的市场支配地位实施,而且效果明显,就可以认定是“垄断”。正因如此,《指南》一出,明确指出电商平台上常见的问题诸如:“二选一”、差别待遇、限定交易、低于成本销售、“大数据杀熟”等等,都可被认定为垄断。

更为关键的是,在这补充性质的《指南》背后,还蕴含着巨大的“杀招”——根据此前颁布的《反垄断法》,一旦企业被认定为垄断,处罚额度将非常巨大,至少为该企业上年销售额的百分之一。如果将各大互联网大厂对号入座,这“百分之一”可不是几个“小目标”就能解决的哦。从这一点上说,互联网不是法外之地——互联网行业也不是。2“大”不是原罪,恃强凌弱才是那么,为什么要发布《指南》,互联网公司究竟做错了什么?为什么国家要着急下手呢?不妨换个角度——中国互联网所谓大厂们的垄断,已经到了非治不可的地步。

此前,一篇《收割者:腾讯阿里的20万亿生态圈》文章刷屏,其间就指出:“通过近年5000亿-6000亿元规模的投资并购,腾讯与阿里巴巴分别构筑了10万亿市值的生态圈,5年间膨胀了10倍。相比之下,上海市地方政府控制的上市公司总市值为2.8万亿元;深圳300余家上市公司总市值11万亿元;A股总市值10万亿美元。腾讯与阿里的资本能量,甚至已能与一座一线城市比肩。”虽然,庞大本身就会带给微弱的个体震撼与不安全感。

但是,大不是原罪,利用垄断地位谋取不当利益才是。正如国务院发展研究中心创新发展研究部副研究员熊鸿儒所言:“‘大’不是问题,有问题的是‘大’背后的以大欺小、算法合谋甚至平台部的治理风险。”回顾近年互联网平台垄断的恶果,人们难免心有余悸。就曾有这样一个说法:大数据是让人们活得更好,还是让平台活得更好 近年来,互联网巨头们下大力气打造自身的平台体系,借由大数据、算法、定位、侵犯用户个人信息隐私等层出不穷的方式,将平台用户牢牢锁定,对外以开发用户心智、帮助用户更好生活、个性化定制等为说辞,噱头。

可实际上,他们却暗地里大搞大数据“杀熟”——一些平台借助大数据收集消费者信息,分析其消费偏好、收入水平,一套算法整下来,将老用户甚至是老会员当做韭菜收割,以谋取暴利。此外,通过收集用户信息,所谓的互联网科技企业在算法与模型加持下,对用户进行“精准”投放——这可能是广告,低俗信息,甚至充斥政治观点评述。但无一例外,这些“精准投放”都有着隐患:轻者,用户被“垃圾信息”污染;重者,人们陷入“信息茧房”;甚至,某些不当言论更在试图解构人群的意识形态。

更加夸张的是,越来越多的平台借由自身垄断地位,用“二选一”事件,在损害着商户以及用户利益的同时,一鱼两吃,更在不断挑战着法律底线与社会道德底线。更不要说,在个人隐私信息泄露、黑产链条丛生,再加上一些平台因管理和风控不足,致使恶性案件,甚至潜在系统性风险频发。可以说,当电商、外卖、金融、出行、本地生活、市政等所有覆盖人们生活信息的维度,都被这些互联网平台所掌握的时候。

这无疑是一件令人极为令人恐惧,且震撼的事情。就有观点认为:把实惠和便利给消费者,只是把“绵羊”养肥了再宰。而反观上述扭曲的商业核心,则在于:平台正利用自己的优势,靠着信息不对称来榨取消费者价值。实际上,在交易中掌握充分信息的一方,对信息贫乏一方有着极大的优势——如今,当一众互联网公司对用户占据了绝对的信息优势,对每一个买家的信息了如指掌,从而可以做出差异化定价,最大限度地榨取消费者剩余时:你不为鱼肉,谁为鱼肉?甚至,先前还有一个著名的段子——“男朋友可能不懂你的生理期,但是我们懂哦~”。

令人不寒而栗的说辞背后,也同样在印证着这一现象。实际上,从经济学的角度来说,交易双方利用各自的信息,与对方进行价格博弈,本是一种正常的合理的竞争行为:正是这种竞争行为,才促进了技术进步及效率提升。但是,如今在自由市场中,平台垄断了信息优势,最大限度地榨取了用户利益后。

那么,价格扭曲,经济效率也会下降。对此,有网友评论到:“已经被各大算法杀熟的我,已经把“不买立省100%”作为座右铭。”谁都不是傻子——当平台从惠民,变成在用户嘴中抢饭,愤怒是一方面,更为严重的,是互联网平台的所作所为,也遏制了中国消费的发展。但这还不是问题关键。

3他们在杀死过去的“自己”最重要的是,这些曾经被关怀备至的互联网大厂,从树苗终于长成苍天大树后,如今,他们却在不断扼杀着当年的“自己”。屠龙少年终成恶龙的故事,今天又在这些公司身上重演——虽然,早些年电商 VS 传统零售业、线上聊天工具 VS 电话 & 短信、移动支付 VS 传统银行业。可以说,彼时的他们不像传统行业一样古板、保守,靠着互联网创新,对传统行业赋能,也在极大程度上提升了人们生活的便利性,更提高了生产力。

但现在,上述一切已经颠倒不说,他们更对小微互联网企业大打出手。多年之前,有一部电视剧《硅谷》,就讲述了这样一个故事。剧中,。