来源@视觉中国

文|电子商务在线,作者|沈松楠,编辑|司文

1.铭创向股东宣称的“轻资产”模式名不副实。600多家加盟店都是企业高管或关联方。同时指出名牌加盟的吸引力在减弱;

2.名创门店增速放缓,单店营收能力下降;

3.铭创与控股股东成立海外合资公司,或涉嫌将公司资产转移给创始人。

空报告发布当晚,铭创美股股价收盘下跌近15%,盘后市值19.41亿美元,合约金额131.23亿元。相比2021年第四季度业绩公布后30.58亿美元的市值,铭创市值在不到5个月的时间里蒸发了超过三分之一。

收到空报告的次日,港股开盘前,名创投在港交所发布公告,称蓝鲸资本的空报告毫无依据,公司提出的结论和解读存在误导性,公司将适时作出进一步披露。然而,这并没有阻止投资者的逃离。7月27日,铭创港股股价下跌近11%。

蓝鲸资本已经不是第一次做空中国公司了,其官网披露的空报告包括贺飞、拼多多、安踏、新奥等创始人索伦·安达尔(Soren Aandahl)曾表示,在对近30家公司做空的过程中,只有4家公司的股价恢复到做空之前的水平,而他们令人印象深刻的“战绩”也被媒体戏称为“虎鲸”。但在与中国企业的博弈中,蓝鲸似乎并没有尝到多少甜头,尤其是安踏的空是最不成功的。

蓝鲸资本官网显示的部分做空报告,其中红框是中国公司。

2019年5月31日,蓝鲸资本质疑安踏财务造假,虚报子品牌乐飞肖平等数据。次日,安踏披露关联方以49.11港元现金认购新股,占总股本的0.59%,较认购前最后一个交易日的收盘价49.70港元下跌约1.19%,认购总额为7.78亿港元。关联方认购新股或增持时做空无疑是最有力的反击之一。同时,安踏积极为自己辩护,提供了大量数据。最终,市场并没有被蓝鲸资本说服。

这一次,蓝鲸“咬”出了自己的名字。它将如何应对?

著名的“轻资产”其实很重?

一一拆解蓝鲸资本空关于名创的报道,首先是对“轻资产”加盟模式的质疑。创官网对“投资加盟”政策及费用做了详细介绍,包括:许可商标使用费29800元/年和19800元/年;一次性存款35万,25万;以及公司提供的装修服务费用,目前预付2800元/m2,同时支付液晶屏、货架、配件等硬件费用5万元。

记者通过联系名创的商家了解到,缴纳商品保证金后,后续门店的商品将由名创免费供应,加盟商可获得每日营业额的38%。但与此同时,店面租金、人工、电费、工商、税费等杂费都由加盟商自己承担。

除了商品成本,其他业务事宜,包括门店员工的招聘,将由名创全权负责。这种“全信任”式的加盟合作,一方面让名创享有充分的经营主动权,同时避免了土地租金、人力等成本,实现快速的门店扩张。

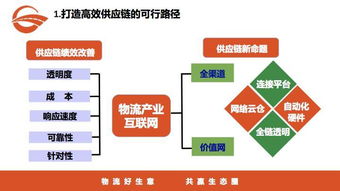

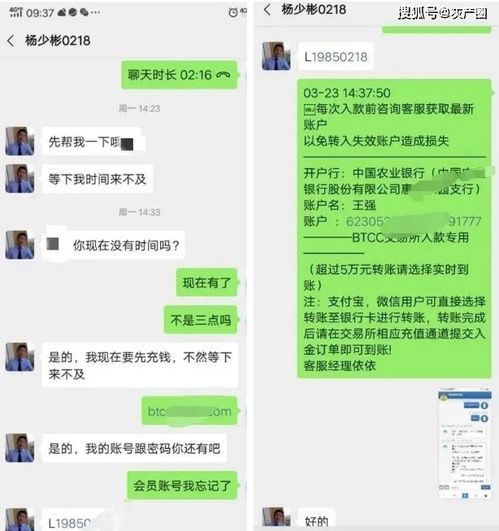

尤其是在当前疫情下,这种“轻资产”模式也被认为是铭创近年来仍能保持稳定营收的核心原因。但在空报告中,蓝鲸资本称至少有650多家门店,由著名高管或相关人士开设,包括海外业务负责人黄征、执行董事兼执行副总裁李敏欣等。以及两个不直接参与名创管理的“叶氏”。

蓝鲸资本组织的知名高管及相关人士名下的店铺

记者发现,管理层或关联方注册的企业,现在大多处于“注销”状态。蓝鲸资本认为,这些由管理层或关联方注册经营的名店,实际上会将经营成本转嫁给名创优品,这与名创优品宣称的“轻资产”相悖。

同时,蓝鲸资本解释称,根据2017年Lianshang.com的报道,当时的名创品牌总监表示,名创在一线城市的门店几乎都是直营店。2019年《第一财经日报》有名创内部人士了解到,名创门店直营和加盟比例约为4:6。

这些都与铭创近年来财报披露的数据相矛盾。根据名创截至2022年3月31日的最新季报,其在中国的3197家门店中,只有11家直营店。

直营店可以不通过转让转型为加盟店,但名创确实需要披露相关门店的转型和转型数据。而且,或许,还需要解释一下品牌总监曾经对媒体说过的话——一线城市以直营为主。

蓝鲸资本对铭创的质疑在于,2021年后,铭创将其8万元/年的许可商标使用费和75万元/年的商品保证金分别下调至5万元/年和35万元/年。蓝鲸资本认为,这意味着名牌加盟的吸引力在下降。

名品官网加盟政策

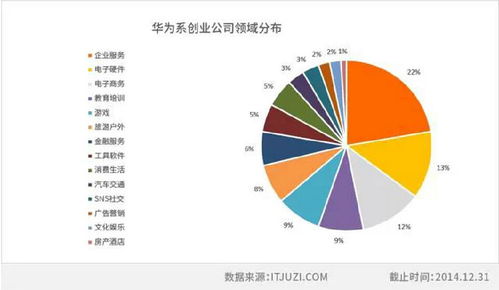

名创港股招股书显示,截至2021年12月31日,名创从其加盟商获得的利润达3.67亿元,而其期间利润总额为3.38亿元。这意味着名创的商品销售事实上处于亏损状态,加盟利润是名创目前盈利的主要支撑。

因此,蓝鲸资本质疑名创持续降低加盟门槛,会对盈利依赖加盟的主业产生影响,并非没有道理。但考虑到疫情下经营的不确定性,尤其是中小企业主抗风险能力不足、投资意愿减弱的实际情况,品牌方主动降低加盟门槛未必是品牌吸引力下降的标志。

疫情下,单店营收下滑是否不可原谅?

蓝鲸资本对名创的第二个挑战在于“名创单店营收下滑”。

截至2022年3月31日的季度,公司实现营收人民币23.4亿元,同比增长5%。其中,中国市场贡献18.2亿元人民币,海外市场同比增长17%,至5.2亿元人民币。电商渠道收入1.26亿元,新业务TOP玩具收入1.11亿元。

创明在财报后的电话会议中透露,预计1-3月国内业务门店数量分别下降约2%、14%和34%。考虑到全球疫情的持续影响,铭创的运营其实还是挺有韧性的。但蓝鲸资本认为,与名创在官网披露的2018年170亿元的营收峰值相比,名创近年来的运营下滑明显。

无法确认2018年的峰值数据是否为官方披露的历年营收和门店规模。

成立于2020年10月,在美股上市。在当时的上市招股书中,只披露了截至2019年的财务数据。显示当年营收为93.94亿元,2021财年营收为90.71亿元。考虑到名创的全球门店规模在两年内从3725家扩张到4749家,名创的单店营收数据确实出现了下滑。但鉴于疫情下的经营不稳定,这并不意味着品牌进入了衰退期。

《电商在线》曾经判断,在国内市场,著名的电商渠道现在已经可以提供一定的运营确定性。而万超新业务TOP TOY相对较高的毛利率,借助国内消费群体的迭代,也有很好的想象空间空。

当然,平心而论,根据最新的季度数据以及电话会议上对第二季度经营业绩的预测,铭创的业绩并不乐观。首先,第一季度调整后净利润仅为1.11亿元,去年同期为1.49亿元,上一季度为2.05亿元,下滑更为明显。

经调整后,铭创2022年第一季度净利润率为4.7%,2021年同期为6.7%,上一季度为7.4%。考虑到疫情较为严重的2022年4、5月份,投资者无法期待铭创业绩出现“V型反转”。铭创预计截至6月30日的第二季度营收在21-24亿元之间,很可能环比下降。

同时,在营收增长乏力的情况下,名创的销售及分销费用仍在增加,剔除股权激励费用后达到3.515亿元,同比增长27.8%。名称创造的主要原因在于与IP产品相关的授权费和广告费的增加。

铭创如何应对?

蓝鲸资本对名创的第三次挑战可能是最致命的。但是现在,我们还需要更确凿的证据。

以下信息在港股招股说明书“收购”部分披露:

2020年8月,YGF投资有限公司在英属维尔京群岛注册成立,通过YGF投资在中国的子公司获得中国一块土地的土地使用权。我公司和YGF MC有限公司分别持有YGFInvestment和80%的股权。

2021年10月27日,我们收购了YGF投资剩余的80%股权。此次收购的目的是建设一个新的总部大楼项目。本次交易的总对价为人民币6.945亿元,以扣除本次交易完成前YGF MC有限公司在YGF投资的预计累计亏损后,YGF MC有限公司截至2021年8月31日的实际投资额与第三方评估公司确认的股权评估值两者中的较低者为准。收购代价乃根据双方公平协商厘定,并于2021年10月29日以现金全数结算。

蓝鲸资本质疑,为什么名创先在英属维尔京群岛成立离岸合资公司YGF投资V有限公司购买土地和开发房地产,而不是在中国成立公司。是否存在逃避监管的嫌疑;其次,公开数据显示,持有80%股份的YGF MC有限公司,为什么不需要向合资公司投入任何资金?

简而言之,蓝鲸资本想问的是:没有为合资公司提供任何资金的叶国富持有合资公司80%的股份,而注资3.56亿元的铭创仅持有20%的股份,这是否合理?同时,铭创以6.94亿元购买了叶国富80%的股份。是否涉嫌利益输送?

如何回答这个问题,对于名创来说,或许是最重要的。企业基本面的盈利空并不致命。合规和合法是生死线。

蓝鲸资本质疑叶国富持股80%的合理性。

中国有350多家海外上市公司,差异化的资本环境让中国企业长期面临“水土不服”的问题。特别是近年来,中概股审计出现了一系列风波。

至于做空,大众这几年记忆最深的应该是两年前的泗水做空瑞幸,开启了收割美国韭菜的所谓国光品牌。前不久“灰熊”这个组织做的空蔚来,被认为非常不专业,最后草草了事。

在很多资本市场,do 空机制是允许存在的。空机构通过打压股价获利,但同时也对上市公司施加持续的监管压力,使其财务更加透明。做空组织不仅是“搅粪棒”,更是清道夫。

蓝鲸资本功成名就空,但归根结底还是一个片面的故事。所以,目前来看,我们还是可以期待铭创会做出怎样的回应。