完美搭档 (2011)

导演: 朴宪洙

编剧: 朴宪洙

主演: 金英浩 / 金慧善/ 金山浩 / 尹彩伊/ 金英勋 / 李珠媛

类型: 喜剧 / 情色

制片国家/地区: 韩国

语言: 韩语

上映日期: 2011-11-17(韩国)

片长: 120分钟

又名: 完美拍档

广电总局在审片时有哪些政策和标准?什麼样的片子能通过播映?

文革期间,因为译制片较少,且集中在当时与我们有友好关系的几个国家,因此,那个时期引进的国外**,会在观众中诱发出今天看来匪夷所思的特别观感。

在陈河的小说《黑白**里的城市》中写道:“《多瑙河之波》的热潮还没过,又一部阿尔巴尼亚** 《宁死不屈》上演了。由于这个**有女主角米拉换药时露出胸罩的镜头,**院继续每天爆满……”

从中可以折射出文革期间引进的国外影片所引发的特有的观众观影兴趣。

其实,《宁死不屈》在观众中烙印下的强烈印象不仅仅局限于此,崔永元曾经说过,《宁死不屈》是他童年时印象最深的一部**,而上海作家陈丹燕在回忆她童年的偶像时说:“70年代,我喜欢过阿尔巴尼亚一个**演员,他在**《宁死不屈》中扮演游击队员……”

《宁死不屈》为什么有如此巨大的魅力,在那个时代引起如此深广的反响?

注意一下《宁死不屈》公映的时间。影片1967年拍摄,1968年在阿尔巴尼亚公映,1969年就引进中国,当年公映。

据记载,它是文革期间第一部引进的外国影片。在三四年的时间内,没有国外译制片投放中国**市场的情况下,《宁死不屈》首次进入中国**市场,其新鲜感与冲击性不言而喻,立刻掀起了一股波涛汹涌的观影狂潮。

这其中,当然有部分观众对影片里的部分镜头投入了特别的注意,但实际上,我们今天看一下《宁死不屈》里当时的所谓暴露镜头,其实非常平常,也非常克制,根本没有什么香艳的成份。

而上面引述的那篇文章中陈述的事实,也不够准确,因为那个换药的女游击队员,根本不是米拉,米拉是影片里的女学生的名字。

而据《**传奇》透露出的消息,影片里的那个换药的女游击队员,却导致了这部**于1973年在阿尔巴尼亚被禁映。

主要原因是这个角色扮演者的丈夫是一个导演,被认为思想意识存有问题,牵连到这个女演员,导致了**禁映。

而中国的观众并没有受到这部**在本土噩运的影响,依然对这部**一往情深。

当然,1973年之后,这部**,在中国也有淡出的趋势,它与文革早期的记忆纠缠在一起,在知青那一代人中尤其记忆深刻。

崔永元生于1963年,陈丹燕生于1958年,而另一个作家铁凝在她的小说《永远有多远》中也记录了文中的“我”对《宁死不屈》的迷恋,他们基本可以视着同一代人,决定了他们对《宁死不屈》有着相似的记忆与雷同的感受。

今天我们来看《宁死不屈》,会觉得这个**恰恰印证了文革期间对阿尔巴尼亚**的评价,那就是:莫名其妙。

不能不说《宁死不屈》的叙事存有某种问题,它在现在发生时的情节中,插入九段回忆,把故事的连贯性分割得支离破碎,最后**只能看到断断续续的局部细节,却没有一个统贯的印象。

比如,影片中的女游击队员受伤后一直住在米拉的家里,她是如何来到米拉家中的?

米拉与家里新来的一个做生意的陌生青年,围绕着吉它,而开始了他们的熟识,但是这个男青年后来哪里去了?

米拉被捕之后,地下组织暗杀了叛徒,接下来,却是导致德军下令枪杀米拉她们两个人,前后的逻辑关系给人的感觉,是地下组织的暴力行动,才导致了德国人的疯狂报复。

既然**连一个完整的故事,都没有讲清楚,但**又为何能引发巨大的轰动?

从某种意义上,如果一部**过度追求内在的逻辑关联与巧立名目的内在关系,虽然能够给人以烧脑的分析乐趣,但是**过后,却随着时间的流逝而烟消云散,反而难以给人留下印象。

而一个内容简单的**,却因为它的镜头的单一、缓慢,反而给人以强烈的瞬间冲击力。

加上当时《宁死不屈》放映的时候,国内的外国影片较少,很多观众看了一遍还要再看一遍,而观看**的环境,很多都是在乡间地头的露天场所,所以那种简陋环境下银幕上提供的断片式场景,十分容易给人留下强烈的印象。

它不需要故事的前后衔接,片断的影像就具有强烈的刺激力与冲击力,这应该是《宁死不屈》这样的一个被中国观众列入到莫名其妙范畴里的**,能够给人以强烈印象的原因。

《宁死不屈》里的女游击队员,在当时的中国引发巨大的关注,也和影片里的主人公与当时的中国青年在兴趣爱好、衣饰着装与文化程度上更有共 情感 与同理心的缘故。

影片里呈现的 社会 形态,受到得天独厚的长期的欧风劲吹,远比同时代正挣扎在半殖民地、半封建地的中国 社会 来得更具有现代性。在那个 社会 生态下活跃着的青年,更能获得建国后思想文化有了全面提高的中国青年的认同。

这也是当时的阿尔巴尼亚、南斯拉夫**里的游击队员生活,能够给中国观众带来更为新颖的观感的原因。

综合当时观看**的观众的反映,我们大致可以看到**里留下的深刻印象集中在以下几点,这种印象渗入到当时中国人的现实生活、个人记忆与文化情境中,从长远来看,甚至可以说影响到比一代人更为绵长久远的精神领域。

这种影响具体是:

这就是我们在本文开头部分提到的那种惊鸿一瞥的女性身着内衣的镜头。

而这种文革期间的特有的观影惊诧,可以说分布在当时的几乎能看到的所有在国内公映的译制片中。

姜文在接受采访时,就对**里的女主角的漂亮表达了深刻的第一印象。他说,他年幼时,“头脑中还没有漂亮的概念,记得我看李铁梅的时候都还没有,直到看《宁死不屈》,这是一部阿尔巴尼亚的**,说的是游击队战士被纳粹抓住了,但她们还是很乐观地弹吉它唱歌,她们穿连衣裙,领口开得很低,我觉得那里面的人是很漂亮的。”

《宁死不屈》里的漂亮,实际上是一种青春的活泼气息,其实女主角看上去并不娇艳,与今日锥子脸刻意营造的惊艳之美,不可同日而语,但是片中的人物表现,却很接地气。

尤其是女主角米拉的单纯的眼睛的闪动,都给人一种强烈的生命存在的感觉,所以当米拉与战友最后走向绞刑架的时候,才反衬出扼杀如此强健的生命力的残酷,**传输出的是一种对青春与生命的礼赞,才让暴行来得如此黑暗与凶残。

很多回忆都提到从这部**里第一次了解到吉它这一乐器,而在改革开放之后,吉它的风行一时,很多人都认为与这部**的推波助澜有着深切的关系。

在影片中,吉它的低沉的带着回音的旋律,似乎能够让人产生共鸣。而影片里的德国军官,也试图用吉它来瓦解年轻的米拉的精神意志,但是,吉它在**里弹奏的是一种勇往直前、无视生死的心灵自白,德国军官意图用吉它所弹奏的美的韵律,在女革命者的坚强意志面前,毫无作用。

可以说,吉它在**里述说的是:美不一定能消磨人的意志,反而会让人追求更博大的善与真。

作家铁凝在小说《永远有多远》里注意到米拉的格子衬衣带来的视觉魅力:“当我看完一部阿尔巴尼亚影片《宁死不屈》之后,我曾幻想我和影片中那个宁死不屈的女游击队员米拉长得一样,我唯一的根据是米拉被捕时身穿一件小格子衬衣,而我也有一件蓝白小格子衬衣。”

《宁死不屈》在展示山城小镇的日常生活面貌时,表现了街上的市民出售巧克力。而当时的中国人,对巧克力大多数并没有什么明晰的认识。

在余斌的随笔集《吃相》收入的《巧克力》一文中记载:“《宁死不屈》大约是我们看到的第一部阿尔巴尼亚**,就是在这部片子里,头一次听说一种叫作‘巧克力’的糖。……我们谁都没吃过,没见过,据说中国最早生产巧克力在七十年代初,但印象中商店里没卖的……”

**里的调侃语句:墨索里尼,总是有理,现在有理,而且永远有理,成为当时民众口里的调侃语句。

影片里德国军官打台球的场面,也使中国观众觉得新鲜。

之后,改革开放后出现的全国遍地开花的台球室,虽然不能说与这个**的诱导有关,但不能不说这一大众性的 娱乐 项目的影像记忆还是不可小觑它的现实影响。

女游击队员拿着手枪在屋顶一边奔逃一边射击,都让我们看到了一种迥异于我们战争片的带有个人主义色彩的战争场面。

影片里米拉在照应受伤的女游击队员时,两个女性相互调侃,体现了青春的美好,也显现出一种幽默意味,相比之下,中国**里的人物对话太过沉重,缺乏这种风轻云淡、涉笔成趣的幽默感。这种风格,很容易获得当时拥有了相当的文化理解力的中国观众的共鸣。

**里德国军官牵着一条狼狗,出入穿行,而影片里的狗仗人势,也突出了侵略者的残酷与凶险。

但**引发的副效果却是引起中国观众对养狗的兴趣。

11、高领羊毛衫。

影片里的一位游击队员穿着高领羊毛衫也引起了观众的特别关注。在徐约维所著的《星星的碎片》一书中写道:“最初对高领羊毛衫的印象在文革时期,那时看阿尔巴尼亚**《宁死不屈》里面的男主角经常穿一件素色的高领羊毛衫,黯黯的颜色反衬着生命的年轻、激情之中又渗透着一种高贵的气质。这对于一个从事革命的大学生来说,显得分外迷人。”

《宁死不屈》在中国引起的反响,还包括配音者赋予了人物以一种新鲜的气质,给米拉配音的是刘广宁,她的特有的带有回音的细听起来掺着一点嗲味的声音,给角色增添了一种可爱的气质,塑造了一个崭新的人物维度。

可以说,《宁死不屈》在进入中国之后,被时代、配音者、观众添置了原片没有的新鲜的内涵,说它是一部外国影片,但它在走入中国之后,就开始了中国化的嬗变过程,与中国当时的时代风貌、接受者的心理感受胶着在一起,使它带着更为鲜明的中国特色。

这或许就是它在今天看来不过是一部相貌平平的**,但在那个特殊的放映区间,却能够产生那么大轰动的原因。

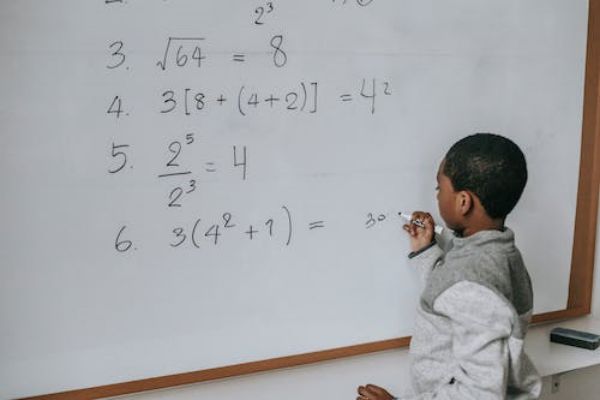

审核**能否上映的标准主要涉及意识形态与官方政策基调。具体的标准则是广电总局的“十类禁止九类应删”,罗列如下:

十类禁止

(一) 反对宪法确定的基本原则的;

(二) 危害国家统一、主权和领土完整的;

(三) 泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的;

(四) 煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结,或者侵害民族风俗、习惯的;

(五) 宣扬邪教、迷信的;

(六) 扰乱社会秩序,破坏社会稳定的;

(七) 宣扬*秽、赌博、暴力或者教唆犯罪的;

(八) 侮辱或者诽谤他人,侵害他人合法权益的;

(九) 危害社会公德或者民族优秀文化传统的;

(十) 有法律、行政法规和国家规定禁止的其他内容的。

**技术质量应当符合国家标准。

九类应删剪

九类应删剪

(一)曲解中华文明和中国历史,严重违背历史史实;曲解他国历史,不尊重他国文明和风俗习惯;贬损革命领袖、英雄人物、重要历史人物形象;篡改中外名著及名著中重要人物形象的;

(二)恶意贬损人民军队、武装警察、公安和司法形象的;

(三)夹杂*秽色情和庸俗低级内容,展现*乱、强奸、卖*、嫖娼、性行为、性变态、同性恋、自慰等情节及男女性器官等其他隐秘部位;夹杂肮脏低俗的台词、歌曲、背景音乐及声音效果等;

(四)夹杂凶杀、暴力、恐怖、鬼怪、灵异等内容,颠倒真假、善恶、美丑的价值取向,混淆正义与非正义的基本性质;刻意表现违法犯罪嚣张气焰,具体展示犯罪行为细节,暴露特殊侦查手段;有强烈刺激性的凶杀、血腥、暴力、吸毒、赌博等情节;有虐待俘虏、刑讯逼供罪犯或犯罪嫌疑人等情节;有过度惊吓恐怖的画面、台词、背景音乐及声音效果;

(五)宣扬消极、颓废的人生观、世界观和价值观,刻意渲染、夸大民族愚昧落后或社会阴暗面的;

(六)鼓吹宗教极端主义,挑起各宗教、教派之间,信教与不信教群众之间的矛盾和冲突,伤害群众感情的;

(七)宣扬破坏生态环境,虐待动物,捕杀、食用国家保护类动物的;

(八)过分表现酗酒、吸烟及其他陋习的;

(九)有违相关法律、法规精神的。

如果看得足够仔细,你会发现,十类禁止标准,只有一条针对影片的技术和质量问题,其它全部是针对影片的思想和内容的。至于九类应删减的,范围之广几乎涉及**的方方面面,从拍摄内容、对象,到拍摄手法、影片价值观,甚至音乐、台词均会管到。“十类禁止九类应删”与其说是明确的审片标准,不如说是一个模糊的纲领性文件,具体执行完全看个人发挥。这便是审查制度的荒诞之处,即没有人知道应该按什么标准来审查。因此,如果一部**需要被禁播,理由总是会找到的,而且很充分。